La métamorphose du visible en invisible, si elle est

notre tâche, si elle est la vérité de la conversion, il y a un point où nous la

voyons s’accomplir sans se perdre dans l’évanescence d’états « extrêmement

momentanés » : c’est la parole. Parler, c’est essentiellement

transformer le visible en invisible, c’est entrer dans un espace qui n’est pas

divisible, dans une intimité qui existe pourtant hors de soi. Parler, c’est

s’établir en ce point où la parole a besoin de l’espace, devenant le mouvement

même de la parole, devient la profondeur et la vibration de l’entente.

« Comment, dit Rilke, dans un texte écrit en français, comment supporter,

comment sauver le visible, si ce n’est en faisant le langage de l’absence, de

l’invisible ? »

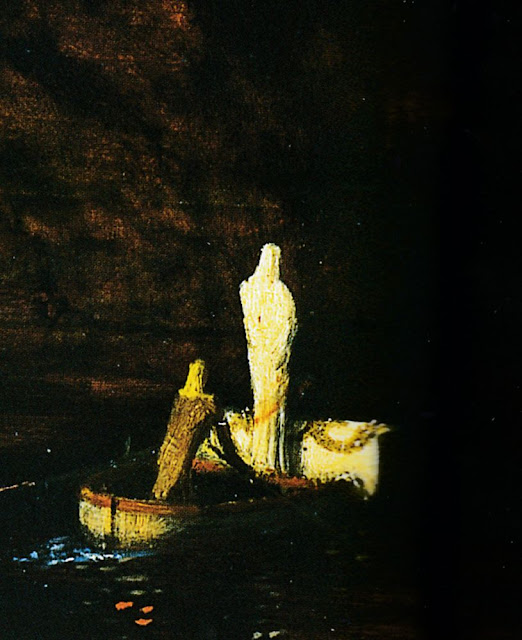

L’espace où tout retourne à l’être profond, où il y a

passage infini entre les deux domaines, où tout meurt, mais où la mort est la

compagne savante de la vie, où l’effroi est ravissement, où la célébration se

lamente et la lamentation glorifie, l’espace même vers quoi « se

précipitent tous les mondes comme vers leur réalité la plus proche et la plus

vraie », celui du plus grand cercle et de l’incessante métamorphose, est

l’espace du poème, l’espace orphique auquel le poète n’a sans doute pas accès,

où il ne peut pénétrer que pour disparaître, où il n’atteint qu’à l’intimité de

la déchirure qui fait de lui une bouche sans entente, comme elle fait de celui

qui entend le poids du silence : c’est l’œuvre, mais l’œuvre comme

origine.

Maurice Blanchot : L’Espace littéraire

Commentaires

Enregistrer un commentaire