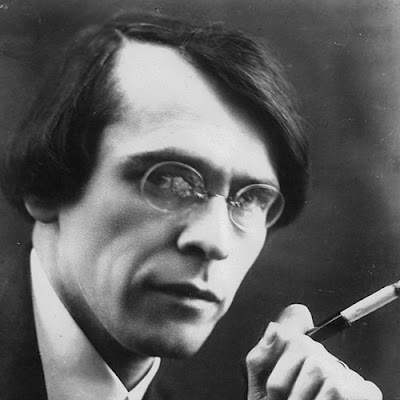

Ill. : Vladislav Khodassevitch

(1886-1939)Pris sur ResearchGate.com. Nabokov,

Dostoïevski, Proust : Désespoir par Timothy L. Parrish,

traduction condensée de l’anglais par Nedotykomka, no copyright infringement

intended.

Le mépris de Nabokov pour Dostoïevski était aussi

explicite qu’enflammé. Toutes ses conférences et interviews sont parsemées de

réflexions désobligeantes mais souvent très drôles sur le romancier qui pour

beaucoup représente l’essence de la littérature russe. D’une part, il déclarait

que Dostoïevski « n’était pas un grand auteur, mais un écrivain de second

ordre » mais d’autre part, de façon plus ambigüe, il reconnaissait que

« tout comme je n’ai pas d’oreille pour la musique, je n’ai pas d’oreille

pour Dostoïevski le prophète. »

Un parti pris : néanmoins, il admettait imaginer Dostoïevski

implorant à sa porte, lui demandant pourquoi une si mauvaise note ? Dostoïevski

aurait pu lui présenter un exemplaire d’« Otchaianie » (1934), traduit en anglais par Nabokov sous le

titre Despair (1966) et en français par

La Méprise — Jean-Paul Sartre avait

eu le malheur de remarquer une similitude entre les deux auteurs. Dostoïevski

aurait également pu en appeler à Sergei Davydov ou à Julian Connolly qui relevaient

la même parenté ; Andrew Field, le premier biographe de Nabokov, notait

quant à lui que « Le second cadavre, inaperçu, dans ce roman, c’est celui

Dostoïevski. »

Selon Alexander Dolinin, la version anglaise de 1964 règle

davantage ses comptes que la première version russe de 1932-1933 ; « ce

qui avait éveillé la colère de Nabokov, c’était moins Dostoïevski lui-même que

sa très nette influence sur la littérature russe contemporaine depuis les

symbolistes jusqu’aux modernistes d’après la Révolution. » L’essai de

Dolinin est une révélation pour le public non-russe : il nous éclaire le

travail de révision de Nabokov lorsqu’il affirme l’absolue indépendance de ses

choix esthétiques. Autre influence inavouée : celle de Proust à qui il ne

cessa de porter un vif intérêt, une dette qui transparaît à travers des romans

comme Le Don, Lolita, Feu pâle, Ada et en particulier Autres rivages. Harold Bloom allait

jusqu’à affirmer que Nabokov était un Proust raté. Quoi qu’il en soit, La Méprise est une œuvre de maturité qui

vaut la peine de s’y attarder, non seulement parce qu’elle fut longtemps

négligée, mais aussi parce qu’elle constitue un tournant.

Un Proust raté, voilà qui

s’applique parfaitement au narrateur du roman, Hermann dont le récit fait

allusion à la Recherche, mais plus discrètement qu’envers Dostoïevski. Hermann,

lorsqu’il nous raconte son meurtre, compose moins un Crime et châtiment ou des Carnets

du souterrain qu’une Recherche du temps

perdu depuis la perspective d’un antihéros dostoïevskien, manière pour

Nabokov de se réapproprier et de surmonter l’éthique et l’esthétique

dostoïevskienne lorsqu’elle recoupe en partie ses propres préoccupations.

À plusieurs reprises, le récit d’Hermann évoque des

sensations mémorielles qui semblent contenir une vérité qui se dissout dès

qu’il croit la saisir dans son horrible présent. « En dépit de tous mes efforts, je ne parviens pas à regagner mon

enveloppe originale, pas plus que je n’arrive à me sentir bien dans mon ancien

moi… des fragments de mon passé jonchent le sol. » Qu’il se réfère à

sa lointaine enfance ou à quelque événement récent, Hermann décrit sa mémoire

comme « un caillou dans ma chaussure,

quelque chose d’horrible et de brûlant, d’insupportable, dont je ne peux me

débarrasser et qui me colle comme un ruban de papier tue-mouches. »

Son « flot de mémoire » est censé lui

fournir un moyen de « relancer le moteur du souvenir » qui

rassemblera le puzzle, mais son récit bute sur des épisodes qu’il ne peut ni résumer,

ni former : « quelle corvée de

rapporter tout ceci, cette tâche m’ennuie à mort. » Hermann révèle son

lien à Proust lorsqu’il affirme : « tout homme à l’œil exercé reconnaît les répétitions anonymes de son

passé : des combinaisons faussement innocentes de détails qui transpirent

le plagiat éhonté. » Si la remémoration de Marcel, le narrateur

proustien, constitue le moyen grâce auquel il se fond harmonieusement dans la

narration, « le temps retrouvé », l’abréaction d’Hermann déclenche un

processus de dégradation de son récit et de lui-même.

À mesure que les chapitres et les paragraphes se

succèdent, Hermann déploie une virtuosité dans le même temps où il se montre

incapable de structurer l’écoulement du temps qui contrôle l’histoire dont il

est le protagoniste. Le cadeau de Proust à Nabokov tient dans cet apport

décisif de la modernité : faire en sorte que la prise de conscience de

l’auteur coïncide avec celle de son lecteur.

La « recherche du temps perdu » de La Méprise exhume un inconscient

narratif au prix d’une ruse de Nabokov qui nous livre un récit dont nous

savons qu’il est mensonger et, d’un point de vue interne, « mal écrit »,

mais c’est justement son imperfection, par contraste avec la prétention du

narrateur, qui transforme cet échec en une réussite pour le lecteur. Ce tour de

force requiert une parfaite maîtrise mais elle serait inimaginable sans un jeu

de références. Hermann est une ombre dostoïevskienne projetée sur un cadre

proustien et qui finit par reconnaître l’inutilité de ses efforts :

« Je ne me libérerai jamais de mon

âme si poussiéreuse par cette méthode, les choses ne feront qu’empirer. »

L’intrigue joue sur les clichés et évoque du mauvais

Dostoïevski : un homme d’affaires sans le sou entreprend une arnaque à

l’assurance en simulant son suicide par l’assassinat d’un vagabond. Si Hermann

parvient à ses fins, il sera non seulement libéré de ses erreurs passées, mais

il sera un grand artiste, par-delà bien et mal, avec pour preuve incontestable,

son chef-d’œuvre en cours d’écriture : sa confession. Néanmoins, tout ce

qu’il écrit et que nous découvrons à mesure, nous confirme qu’il n’est qu’un

raté, bien que son récit soit très divertissant. Sa voix hésite entre

l’arrogance et l’angoisse : « Rien

de ce qui est littéraire ne m’est étranger. » Un peu plus loin, il

admet : « Mon lecteur pensera

sans doute que je ne sais pas par où commencer. » Ses proclamations de

supériorité dissimulent à peine son infériorité effective : à la fin du

roman, il renonce à donner forme à l’intrigue et laisse vagabonder son esprit,

notant ce qui lui passe par la tête.

Hermann est un Raskolnikov dandy, ressemblance dont il

est conscient : il rebaptise Crime

et châtiment Frime et châtiment,

ou Crime et chat-huant ; il se

définit lui-même comme un « transgresseur de génie » et emploie le

terme « dusty »,

« poussiéreux », dont la sonorité évoque Dostoïevski. « Nul remords en ce qui me concerne. Hors de

question : un artiste ne peut éprouver de remords, même si son œuvre

demeure incomprise ou refusée. » En décrivant un Hermann i pleinement

conscient de sa ressemblance avec son alter ego dostoïevskien, Nabokov parodie

mais indique un contre-modèle : de même qu’il y a celui que Hermann

prétend ne pas être (Raskolnikov), il y a celui que Nabokov ne veut pas être (Dostoïevski),

celui qu’il n’est pas (Hermann) et peut-être celui qu’il aurait voulu être…

comme nous le verrons.

La Méprise témoigne à quel point Nabokov se sentait mis à

l’épreuve par Dostoïevski. Vingt ans après l’écriture du roman, il trahissait

cette parenté au détour d’une réflexion qui aurait tout aussi bien pu

s’appliquer à lui : « Il est

pour le moins discutable de parler de réalisme ou de sentiment d’humanité à

propos d’un auteur [Dostoïevski] dont tous les personnages établissent une

galerie de détraqués et de lunatiques. » Dans le même temps, il

reprochait aux personnages de Dostoïevski « de ne pas développer de personnalité : ils nous apparaissent tels

quels, dès le début de l’histoire et ils n’évoluent pas ou peu, alors qu’il

leur arrive, à eux et à leur environnement, les tribulations les plus

incroyables. »

Pourtant, Nabokov aussi met en scène des malades

mentaux ; la folie de Charles Kinbote, le critique de Feu pâle, est patente dès le départ, tout comme celle d’Hermann

Karlovitch dans La Méprise et cette

folie informe toute l’intrigue dont elle est la prémisse. Mais la différence

entre Dostoïevski et Nabokov, c’est que Dostoïevski se préoccupe de l’âme de

ses personnages, alors que Nabokov attire exclusivement l’attention du lecteur

sur leurs actes et sur leurs conséquences sur autrui.

De nombreux romans de Nabokov recourent à des

obsessions, à des lubies mais ses personnages manquent de l’intériorité

dostoïevskienne, l’analyse psychologique étant une autre de ses bêtes noires.

Quasi tous les protagonistes de Nabokov obéissent à un projet artistique

personnel et échouent lamentablement. Si Kinbote ou Humbert produisent des

chefs-d’œuvre, c’est le plus souvent malgré eux, à la condition d’oublier qu’en

dernière analyse, ils sont eux-mêmes la création de Nabokov. Dans une des

scènes les plus réussies de La Méprise,

Hermann décrit comment sa personnalité se scinde ; à ce moment, le lecteur

oublie la différence entre le propos d’Hermann et celui de Nabokov, pourtant

bien différent. Ainsi, lorsqu’il nous entretient de son mariage avec Lydia, Hermann

avoue n’avoir éprouvé de « félicité conjugale » que lorsque « mon démon séparatiste prenait le dessus. »

Lorsqu’il embrasse sa femme — lui faire l’amour est

une corvée — il se distancie progressivement de lui-même jusqu’à occuper deux

places à la fois ; il se tient au milieu de la chambre en train de

s’observer caresser sa femme, puis cette distanciation s’amplifie,

« l’intervalle » entre ses deux personnalité s’accroît et bientôt il

nous confie : « je me retrouvai dans le couloir tandis que je faisais

l’amour dans la chambre. » Cette expérience de bilocation lui devient

bientôt tellement addictive qu’elle va entraîner sa fixation sur son

« double » Félix.

Le jeu de la « Scission » culmine dans le

projet d’assassiner un homme qu’Hermann croit être son sosie afin de reprendre

finalement possession de soi. Pour G.M. Hyde, qui s’inspire des travaux de R.D.

Laing : « sa névrose est d’origine sexuelle, de forme schizoïde, elle

évolue en une conduite désespérée pour atteindre à une transcendance qui

remplace le suicide par le meurtre. En fait, le corps sans organes du

schizophrène ne peut se marier ni coïncider avec personne. »

La haine qu’Hermann éprouve envers sa femme — qui le

trompe avec son cousin à son insu — tend à prouver qu’il éprouve des problèmes liés

à sa mère envers laquelle il manifeste une certaine ambivalence, retrouvant en

elle « sa frivolité, son don pour le mensonge inspiré. » Or, c’est

précisément ce type d’interprétation que Nabokov rejetait pour son

unilatéralité. « L’œuvre d’art devient un cas d’étude. » Si nous

écartons la piste psychanalytique, il se pourrait qu’Hermann ait raison, qu’il se

décorpore pour de bon et qu’il tente de se réintégrer à lui-même en

s’appropriant l’identité de Félix après l’avoir assassiné.

Néanmoins, La Méprise

se présente à la fois comme l’histoire d’un personnage, mais aussi comme

l’histoire que ce même personnage est en train d’écrire sur ses propres faits

et gestes. Dès lors, toutes les questions qui ont trait à

la « désintégration » de la personnalité d’Hermann doivent

trouver réponse sur le plan narratif. Nabokov encourage ainsi le lecteur à

suivre le raisonnement d’Hermann, à comparer ce qu’il dit avec ce qui se passe

autour de lui. Nabokov refuse de donner d’autre explication à son comportement qu’une

recherche esthétique contrariée. En fait, ni la désintégration de sa

personnalité, ni même le meurtre de Félix ne peuvent se concevoir en dehors des

techniques narratives qu’il ne parvient pas à contrôler.

Ce qui distingue l’autorité de Nabokov de celle

d’Hermann et de Dostoïevski c’est qu’il n’invente jamais un adjuvant, un

personnage sans défense qui catalyserait la transformation de son protagoniste.

Toutefois, d’autres romans de Nabokov emploient des personnages complexes

(Lolita, John Shade) qui échappent au point de vue du narrateur : une distance

qui les dérobe au charme trompeur d’Humbert ou de Kinbote qui sont les seuls à

nous parler d’eux. Mais la cruauté chez Nabokov ne prélude jamais à une

rédemption.

Lorsque la rédemption se présente, c’est toujours sous

une forme lointaine, distordue, ou comme enchâssée dans un magnifique édifice

narratif. En cela, Nabokov est très proche de Proust dont le narrateur de

la Recherche possède également un

fort sens esthétique. Des personnages tels que Swann, le baron de Charlus ou la

Duchesse de Guermantes ont tous du charisme, de l’élégance, mais l’obsession de

Swann dégrade son appréciation en une cage où il veut enfermer Odette. De même,

les aventures du Baron avec Jupien et Morel ou le refus de Guermantes de

consoler Swann à l’agonie nous suggèrent une impureté fondamentale.

Plus encore, l’obsession artistique de Marcel ne peut se

distinguer de la séquestration de Gilberte ou d’Albertine laquelle finit par

s’enfuir. Bien que Marcel impute cette volonté de contrôle à une passion

amoureuse pour des êtres concrets, il ne règne que sur des pures

représentations mentales. De même, les narrateurs nabokoviens Humbert, Kinbote

ou Hermann ne distinguent pas leurs efforts esthétiques de leur emprise sur des

êtres de chair et de sang. C’est précisément cette confusion entre l’art et la

vie qui en fait des monstres.

Mais Nabokov se montre bien plus retors que Proust en

raccourcissant la distance entre esthétique et perversion. Marcel dépeint Swann

et Charlus avec une certaine bienveillance, comme des créatures ruinées par

leurs obsessions, d’autant que Swann est une sorte d’alter ego de Marcel. En

outre, la participation du lecteur n’est pas requise lorsque Marcel séquestre

Albertine alors qu’Hermann dans La

Méprise sollicite notre complicité, multiplie les œillades et nous lui

cédons par intérêt pour ce qu’il raconte.

Selon Richard Rorty, l’autonomie du narrateur

proustien lui sert moins à décrire qu’à évoquer à nouveau un monde perdu.

« Son autorité est une déprise, un abandon de l’idée même d’une autorité

narrative. » Hermann, au contraire, emploie la narration à des fins de

maîtrise de lui et des autres, pour établir sa propre vérité et pour fixer le

dernier mot, d’où son peu de cas pour la vie d’autrui, simples objets dans son

plan.

Si les personnages de Dostoïevski se montrent d’une

cruauté extrême, ils manifestent parfois une humanité bouleversante, bien plus

que les pervers de Nabokov. Mais selon l’interprétation de Nabokov, ces fameux

« actes de bontés » dostoïevskiens ne visent qu’à effacer la portée

des meurtres, comme dans Crime et

Châtiment, l’assassinat avec préméditation de l’usurière et de sa sœur. Ces

meurtres sont une nécessité narrative. En effet, Raskolnikov, du point de vue

de la narration, doit commettre un meurtre atroce pour que sa rédemption

apparaisse la plus éclatante, ce que Nabokov exprime en une formule pleine d’ironie :

« De Bedlam à Bethléem. »

Esthétiquement, Nabokov ne voit aucune justification à

la transformation finale de Raskolnikov : « pareil à lui-même, il

passe du meurtre avec préméditation à la promesse irénique d’un au-delà. »

Ce qui intéresse Nabokov en tant qu’artiste, c’est la nécessité structurelle du

meurtre de Raskolnikov comme acte de recréation de soi — le meurtre n’est

qu’une modalité esthétique et Nabokov semble reprocher à Dostoïevski une sorte

de « felix culpa. »

Le modèle inavoué de Nabokov, c’est bel et bien

Proust ; assez étrangement, le Hermann de La Méprise en est parfois proche, mais sur un mode bien différent.

« Le véritable auteur n’est pas moi,

mais mon impatiente mémoire. Ce n’est

pas ma volonté rationnelle qui écrit, seulement ma mémoire, cette mémoire

faillible qui est la mienne. » En réalité, l’identité narrative

d’Hermann est à l’opposé de celle de Marcel. Peu avant de rencontrer son

« double » Félix, Hermann traverse un épisode anti-proustien très

caractéristique : alors qu’il regarde par la fenêtre de son hôtel, « commença un processus de fusion froide, de

construction, d’agencement d’un souvenir précis », épisode qui, chez

Proust, provoque le surgissement d’une image sensible du passé. Or, voici ce

qu’affirme Hermann.

« Oui, je

suis peut-être passé à côté du trèfle à quatre feuilles, que j’avais

inconsciemment remarqué, et qui aurait pu d’un coup ébranler la mécanique de la

mémoire, mais je devais l’ignorer, l’explication la plus simple et

non-littéraire, étant que, dans cette minable chambre d’hôtel allemande, tout

me rappelait quelque chose de vague et d’horrible, entrevu en Russie, des

années auparavant ; j’aurais pu le remarquer si je n’avais été obnubilé

par mon rendez-vous, j’enfilai mes gants et me précipitai au-dehors. »

Proust observait qu’il ne tenait qu’à la chance que nous trouvions la clef du

passé. Hermann, malgré son remue-méninge et ses gribouillages, ne retrouvera

jamais ce trésor dont Nabokov et ses lecteurs savent qu’il ne l’a, de toute

manière, jamais possédé.

Voir en Hermann un démarquage de Marcel est un de ces

pièges dont Nabokov avait le secret. Fréquemment, Hermann évoque sa Russie

perdue et sa mère qu’il décrit comme « une dame languide vêtue de soie

lilas » tout en se contredisant : « une femme du commun, vulgaire et sans éducation, mal habillée. »

D’après ses dires, son père serait d’origine germanique et balte ; on

pourrait en déduire que cette singulière image maternelle représente une Russie

à laquelle il n’aurait jamais pu s’identifier. La petite madeleine d’Hermann

serait-elle Mère Russie ? Hermann possède une fabrique de chocolat dont

« la marque de fabrique est un

emballage qui montre une dame de lilas. »

L’identification de sa mère à un produit de

consommation est plutôt ridicule ; visiblement, Nabokov nous mène sur une

impasse psychanalytique. Nous ne pouvons comprendre la véritable personnalité

d’Hermann, pas plus que ses rapports à sa mère ou à la Russie. Inversement,

chez Proust, Lorsque Marcel quémande un baiser à sa mère, nous pouvons y pressentir

le déroulement des amours de Swann pour Odette, puis de Marcel pour Albertine ;

au contraire, les invocations d’Hermann n’ont d’autres finalités esthétiques

que de nous égarer, tout en l’égarant lui-même. Autant de déclarations

contradictoires et provocatrices qui nous rappellent l’Homme du

souterrain de Dostoïevski qui avoue être un menteur invétéré. « Cette image de ma mère n’était qu’un de mes

traits essentiels : ma désinvolture et mon goût pour le mensonge inspiré. »

Faute d’un recours au christianisme ou à une réinvention de soi proustienne,

Hermann est condamné.

Dans Autres

rivages, Nabokov décrit l’épiphanie qu’il refuse à Hermann : « la sensation d’une plongée soudaine dans un

élément mobile et radieux qui n’est autre que la texture même du temps, en une

expérience partagée — tels de joyeux baigneurs qui s’ébattent dans les

scintillements marins — par des créatures qui perdaient leur individualité au

sein d’un unique courant, un environnement qui différait du tout au tout de la

spatialité à laquelle nous sommes habitués. »

À l’inverse des mémoires d’Hermann, les souvenirs de

Nabokov attestent d’une temporalité préservée au sein de laquelle nous sommes

libres de nous mouvoir, ce que Robert Alter distinguait de la « mémoire

involontaire » de Proust. « Nabokov

conçoit son rapport au passé en termes exclusifs de volonté délibérée ;

littéralement, c’est le langage qui ramène le passé au présent, ou selon ses

propres termes : ‘La réussite majeure de la mémoire réside dans cette

capacité innée à produire des harmonies en ramenant dans leurs plis des

tonalités errantes ou suspendues, qui sont celles du passé’. »

Toute l’ironie de La

Méprise tient dans la singulière perspective auctoriale d’Hermann, condamné

à être son propre lecteur. Faute d’un public, il est son propre public et bien qu’il affirme que « le rêve le plus cher de tout auteur est de

transformer le lecteur en spectateur », c’est en tant que son propre

lecteur qu’il s’aperçoit de la ruine de son rêve. Au terme de son récit, il se

rend compte qu’il a laissé une preuve de sa culpabilité et c’est précisément à

cet instant qu’il passe du statut d’auteur à celui de spectateur : Hermann

le lecteur a tué Hermann l’auteur.

La tentative pathétique d’Hermann de rassembler son

être fragmenté mène à son autodestruction et par la même à celle de son

« double. » Lorsqu’il rencontre Félix pour la première fois, il

trébuche sur son corps endormi et y voit une œuvre d’art parfaite :

« Tout en moi paraissait perdre

prise et s’effondrer depuis les hauteurs d’une dizaine d’étages : je le

contemplai avec émerveillement, tel qu’il était, dépourvu de toute cause et

d’effet, ce qui m’emplit de sidération. » Outre qu’il nous décrit là

un vagabond, cette scène nous prouve qu’il cherche moins la part manquante de

lui-même qu’à s’assimiler un objet extérieur. Qu’il voie dans un dormeur une

parfaite copie de lui éveille sa prétention à s’en revendiquer le créateur.

Bien qu’il se vive sur un mode dissocié, il appréhende cet autre lui-même comme

le soi parfaitement identifié qu’il aurait lui-même produit et projeté à

l’extérieur de lui-même.

« Je me

tenais devant lui, du moins selon sa perspective inconsciente, dans un état de

subtile dépendance comme si j’étais la copie et lui le modèle. »

Persuadé d’être en face de lui-même, Hermann approche Félix en quémandant et

lorsque Félix glisse son stylo d’argent dans sa poche : « J’eus la vision d’une procession de stylos

d’argent qui défilaient dans un interminable tunnel de cauchemar et tandis que

je titubais en suivant le bord de la route, et que je fermai les yeux, je me

sentis basculer dans le fossé. »

En réalité, c’est la mort de Félix qu’il mime tout en

feignant la sienne : c’est bien lui qui guidera Félix le long d’une route

qu’il ne connaît pas, tout comme c’est lui qui tirera dans le dos de sa victime.

La terreur qu’il éprouve lorsque Félix s’empare de son stylo, outil d’écriture,

correspond à son angoisse de perte de contrôle. Comme il s’en doute

obscurément, dans un repli de son être, Hermann n’a rien d’original, il n’est

qu’une copie d’un mauvais écrivain : ne trouve-t-il pas l’idée de son

meurtre dans les romans policiers que lit sa femme ? Au bout du compte,

qu’est-il sinon la victime de sa propre folie criminelle ?

Hermann se trahit souvent. Le roman s’ouvre sur cette

phrase : « Si je n’étais pas

aussi parfaitement assuré de ma puissance d’évocation et de mon inimitable

capacité à exprimer des idées avec la plus haute élégance et vivacité… Voilà en

quelque sorte comment j’avais pensé commencer mon récit. » Les points

de suspension correspondent au doute qui le prend tout à coup. « Tant d’histoires pour un peu de sang

répandu. » Le paragraphe culmine avec cette allusion comme un simple

empêchement dans sa carrière de poète. Ces exemples prouvent son incapacité à

mener le récit à un authentique climax, son incapacité à ressaisir le temps

perdu au sein d’une fiction. Il croit feindre mais il montre son jeu : « Si de temps à autre, mon visage surgit

derrière un buisson, pour le plus grand ennui du lecteur, qu’il se

rassure : c’est pour son bien, pour qu’il s’habitue à ma physionomie. »

En surgissant ainsi pour rappeler son « auctoritas », il montre surtout à quel

point il est ridicule, incohérent et insignifiant. Là aussi, la différence avec

Proust est flagrante : Marcel le narrateur cherche à se servir du temps

plutôt que de le plier à sa volonté. Les discontinuités se résorbent dans la

trame de la Recherche comme si le

temps lui-même conférait son rythme à l’ensemble alors que les ruptures de ton

d’Hermann soulignent seulement sa perte de contrôle sur sa vie et sur son

propre récit, annonçant la psychose qui finira par le submerger. [Le temps de

Proust est celui de la futurition de Jankélévitch, l’éternité inaliénable de

l’avoir-été alors que la temporalité d’Hermann est l’enfer d’un perpétuel

présent qui se refuse.

« Comment

ça, des traces blanches ! Les pins remuaient doucement et, à leur pied, le

sol noir se montrait à travers quelques étendues neigeuses. N’importe

quoi ! Comment pourrait-il y avoir de la neige en juin ? Un passage à

supprimer, si seulement cette vilaine tache voulait bien disparaître : le

véritable auteur, ce n’est pas moi, mais mon impatiente mémoire. »

Hermann superpose la scène du crime (en hiver) avec sa visite l’année

précédente en repérage pour son macabre projet. Le non-sens contre lequel il

bute est comme le négatif de la scène où Marcel trébuche sur un pavé dans la

cour du Prince de Guermantes et où il connaît un fugitif instant où tous les éléments

de sa vie entrent en résonance, en un tout cohérent.

Selon Nabokov, Marcel entrevoit alors « une

dimension supérieure au souvenir. » Selon ce schéma proustien, le récit

d’Hermann devrait mener à un point de concentration où tous les êtres présents

à sa mémoire, se rassembleraient en une saisie de la durée et où ses ratures s’annuleraient.

Or, c’est l’inverse qui se produit lorsque l’écrivain devient son propre

lecteur : une anti-révélation, une épiphanie noire et déceptive où le rôle

de la madeleine proustienne est tenu par une canne portant le nom de sa victime.

Tel un Proust défait, Hermann gît dans son lit, dans

une chambre d’hôtel. Les yeux écarquillés, il fixe sa page d’écriture, « la ligne que je viens d’écrire — désolé, je voulais dire ma mémoire, cette

singulière complice. » Incapable d’accéder à la durée au sens

bergsonien, Hermann devient un automate ; à partir de ce moment, son récit

s’effondre, le récit se transforme en journal, « la forme la plus inférieure de littérature », puis passe d’un

genre à l’autre jusqu’à ce qu’Hermann se prenne pour un cinéaste ; il

donne alors son titre au récit, « Méprise »

ou désespoir.

« Même si

ce cadavre avait été pris pour le mien, ils auraient trouvé ce bâton et

m’auraient attrapé pensent qu’ils le pinçaient lui… voilà bien ce qu’il y a de

plus honteux. Tout mon édifice était bâti précisément sur l’impossibilité d’une

erreur, et il apparaissait de plus en plus qu’il y en avait une, d’erreur, et

d’un genre particulièrement grossier, pathétique, méprisable. »

[Le plus remarquable dans la folie d’Hermann, c’est

qu’il ne s’aperçoit pas de son erreur fondamentale : Félix ne lui

ressemble pas. Dès lors, la canne n’est qu’un détail qui souligne son aveuglement

et son absurdité : personne n’aurait jamais pu croire à cette substitution.] Le

bâton perdu, « miss stick »

est un jeu de mot intraduisible sur « mystic »,

l’assassin illuminé Raskolnikov. Même lorsqu’Hermann s’exclame « Qu’ai-je

fait ? », il s’adresse davantage à lui-même qu’au lecteur dont il

redoute le jugement. En enfermant ainsi son antihéros dans un palais des

glaces, un enfer peuplé de ses doubles, Nabokov surpasse Dostoïevski ; la

scène où Hermann habille Félix, en prétendant prendre soin de lui, alors qu’il

le mène à la mort, est terrifiante précisément parce que le narrateur tente de

nous impliquer dans son crime et c’est là où il importe de ne pas se méprendre.

A priori, nous pourrons nous dire : qu’importe si

Humbert est un abuseur d’enfants, il écrit si bien. Nabokov ne déclare-t-il pas

que « la jouissance esthétique » est son objectif en tant que

romancier. Cependant, pour Nabokov, le véritable artiste est celui qui nous

illusionne non pour son propre plaisir, mais pour celui de son public. Quand

Nabokov parle de « jouissance esthétique », il faut garder à l’esprit

qu’en font partie la curiosité, l’empathie et l’amabilité, bref, tout ce qui

manque à Hermann… qui ne s’aperçoit même pas que sa femme le trompe alors que

lui la prend pour une idiote.

Autre détail révélateur sur la manière dont Nabokov

amène son lecteur à douter de son narrateur : Hermann envoie à Félix la

lettre qui le convoque au rendez-vous mortel. Au lieu de déposer lui-même le

pli dans une boîte aux lettres, il demande à une jeune fille, « petite créature délicate » de le

faire à sa place. Pourquoi ? Moins par paranoïa, par crainte d’être vu que

par jouissance perverse. « La

délicate enfant grandira en une jolie personne qui sera sans doute heureuse et

qui ne saura jamais pour quel sombre dessein elle aura servi d’intermédiaire. »

Ce qu’Hermann ne peut réaliser avec ses lecteurs, il

le fait en manipulant cette gamine qui ne se doute de rien, préfiguration

glaçante de Humbert Humbert ; « Hermann

et Humbert sont identiques comme deux dragons peints par le même artiste à

différentes périodes de sa vie peuvent se ressembler. Tous deux sont des

vauriens névrosés ; cependant, il existe une verte allée du Paradis où

Humbert a le droit de se reposer à la nuit tombée une fois par an, alors que

jamais l’Enfer n’accordera de liberté surveillée à Hermann. » Selon Richard

Rorty : « Même si les narrateurs-protagonistes de Nabokov écrivent

aussi bien que lui, ils incarnent tout ce qu’il détestait : le manque de

curiosité. »

Dans son cours sur Dostoïevski, Nabokov affirme que le

grand artiste est celui qui ne prend rien pour acquis. Le sens du détail révèle

l’artiste authentique ; tous les lecteurs de La Méprise remarquent vite l’incapacité d’Hermann à s’apercevoir

que Félix ne lui ressemble aucunement. Hermann se focalise sur la similitude de

leur regard sans s’apercevoir à quel point leur physionomie diffère ;

c’est Ardalion, peintre mineur et amant de sa femme, qui déclare qu’un « artiste

authentique est plus sensible aux différences qu’aux ressemblances. »

Dans Autres

rivages, Nabokov écrit : « Quand

un papillon imite une feuille, il n’imite pas seulement à la perfection tous

les détails de la feuille, mais aussi ses imperfections, ses petits

trous ; aucune « sélection naturelle » darwinienne ne parviendra

à rendre compte de cette miraculeuse harmonie entre l’imitation et l’imitateur,

pas plus que la « lutte pour la survie » n’expliquera le luxe, la

subtilité, le pointillisme déployés par une telle stratégie de défense, bien

au-delà de la perception d’un éventuel prédateur. » En l’occurrence,

la « ressemblance » perçue par Hermann est plutôt celle d’un

prédateur dupé par ses propres perceptions défaillantes et grossières.

L’art est une représentation, une illusion, répétait

Nabokov ; l’erreur d’Hermann est de chercher à la rendre réelle :

lorsque Félix s’éveil, le trouble qu’Hermann ressent cesse et c’est ce qui

appelle l’idée du meurtre. Si l’art est une tromperie, Hermann ne trompe que

lui-même et sa méprise est reprise par son propre créateur, Nabokov. Selon le

poète Vladislav Khodassevich, « Hermann

souffre moins du désespoir d’un assassin que de celui d’un artiste qui échoue à

croire en sa propre création ; le thème principal de Sirine/Nabokov, c’est

l’art lui-même. »

Ada et Autres rivages sont les seuls romans de Nabokov qui mettent en scène un artiste abouti : lui-même. Néanmoins, même si ses recherches sur le temps et la mémoire sont souvent extraordinaires, elles n’atteignent pas le niveau de la Recherche de Proust, qu’il considérait comme un idéal. Dès lors, n’est-il pas significatif que Nabokov se serve d’un canevas proustien pour composer un roman qui accuse la distance qui le sépare de Dostoïevski, tout en révélant, en creux, ce qui le sépare de Proust ? Lorsqu’Hermann disparaît avec « le poussiéreux Dosto », « Frime et Châtiment » et sa folie, le dernier mot qui subsiste est « désespoir » et peut-être s’applique-t-il au lecteur… ou à Nabokov.

Commentaires

Enregistrer un commentaire